第8回WS3日目 in 置戸町(2)

- Yoshiharu Seo

- 2025年7月4日

- 読了時間: 2分

大地再生の旅第8回ワークショップ3日目の2軒目は、昨年レンタル羊を導入して、カバークロップの放牧に取り組まれた置戸町の有馬さんの圃場です。

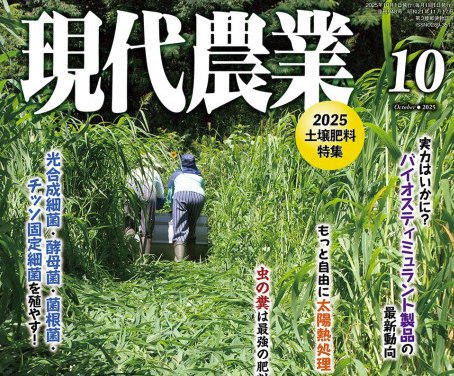

カバークロップの後作は、写真の大豆です。地域の農家さんが見ても生長の良さに驚くほどでした。実はこの畑は、一番成績の良くない圃場だったのですが、一年間放牧させたことで変化が現れ始めたのかもしれません。

無施肥の大豆の根には、大きな根粒菌がたくさん付いていて、どれも活性していました。根粒菌の中がピンク色の場合、窒素固定が進んでいると判断できます。

ゲイブ・ブラウンさんの土の健康の原則のひとつに「できるだけ動物を組み込む」があります。草の高さを50%以上残した状態で、次の牧区へ移動させていく放牧スタイルを集約放牧、または適応放牧と言います。この放牧の管理により、カバークロップは動物に齧られることで、身体を再生するために光合成をして、根に炭素を送り込む働きが活性化されます。1日で50%程度を食べるように牧区を設定し、毎日移動させていきます。草を食べて、糞と尿をバラまいてくれることで、植物の再生のための栄養を戻してくれます。もし、牧区を設けずに地際まで食べさせてしまうと、放牧地に偏りが生じたり、植物の再生を制限してしまう結果にしかなりません。

動物を組み込むことは、大地再生農業の原則の一つなのですが、畑作農家さんにとっては、一番高いハードルではないかと思っていました。しかし今回は、そのハードルをレンタル羊という形で飛び越えた貴重な実践圃場を見学させていただくことができました。私たち大地再生の旅のメンバーの取り組みの多様性とチャレンジ精神の高さにも驚かされます。